“人们对创新传播如此感兴趣的一个原因是,即使一个新的想法有明显的优势,也往往很难被采纳,”埃弗雷特·罗杰斯(Everett Rogers)在介绍他1983年出版的开创性著作《创新传播》(Diffusions of Innovation)第3版时说,他表面上是这一主题的先驱,1983). 正如罗杰斯博士所指出的,这个想法并不是他独创的;几个世纪以来,它一直是人类生存条件的一部分。正如尼科尔马基雅维利(NiccolòMachiavelli)在1513年的信(后来成为他的经典之作《王子》)中所说,他在470年前观察到:

“没有什么比创造一种新的秩序更难计划、更令人怀疑成功、更危险管理的了……每当他的敌人有机会攻击创新者时,他们就会用游击队的热情攻击他,而其他人则懒散地保卫他,所以创新者和他的政党都是脆弱的”(马基雅维利,1532)。

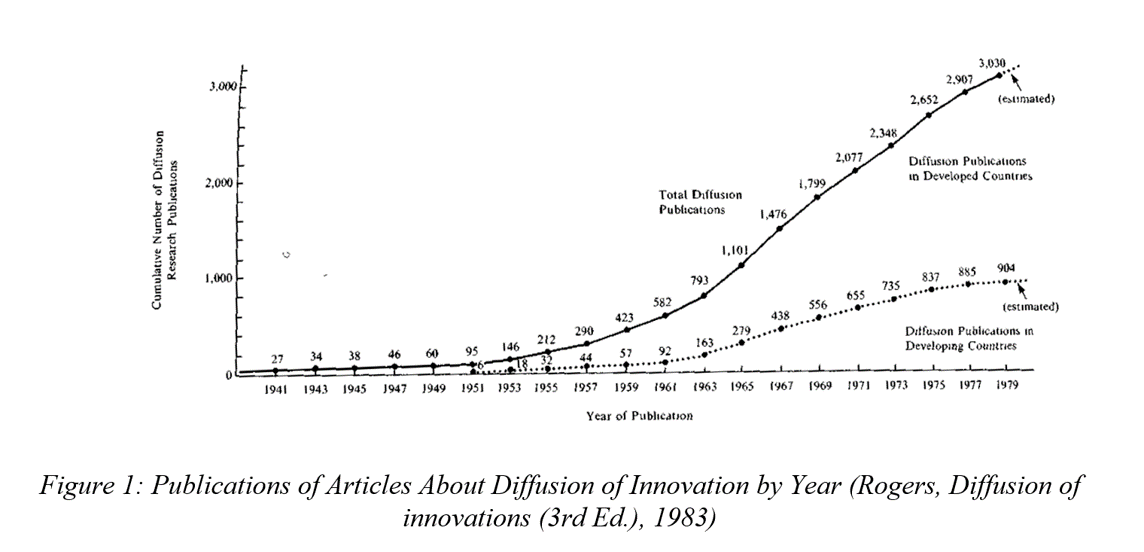

此后,英国海军在1747年、美国发明家和开国元勋本·富兰克林在1781年、法国法官和非专业科学家加布里埃尔·塔德在1903年、英国人类学家爱德华·吉福德和阿尔弗雷德·克罗伯在1937年、研究人员布莱斯·瑞安和尼尔·格罗斯在1943年以及至少在1953年都对创新的采用或传播表示了强烈的哀悼1941年至1962年之间的21年间,作者在同行评审期刊上发表论文(罗杰斯,1983年)(见图1)。

罗杰斯博士将“扩散”定义为:

“……一个社会系统的成员之间通过特定的渠道在一段时间内进行创新交流的过程;这是一种特殊的交流方式,因为信息与新思想有关”(罗杰斯,1983年)。

这种新颖性内在地包含着不确定性。在这种情况下,不确定性包括对新想法替代方案的看法,以及对这些替代方案有效性的比较概率,包括现状(罗杰斯,1983年)。在现代,许多创新都是技术,罗杰斯接着将其定义为:“一种工具性行动的设计,它减少了实现预期结果所涉及的因果关系中的不确定性”(罗杰斯,1983年)。因此,技术创新在潜在采用者对其相对于替代品的功效的认知中产生了不确定性,同时,通过应用更快、更准确的因果关联,提供了减少不确定性的机会(Rogers,1983)。人们可以合理地争辩说,技术的扩散是不确定性的二阶导数,即潜在用户对技术是否会减少不确定性的看法的不确定性。

现代创新扩散理论最初是建立在20世纪50年代采用农业和家政学的新方法的基础上的,罗杰斯将该理论推广到20世纪60年代开始的涉及硬件和软件的技术(BEAL,1957)。正是通过这个过程,在采用者的头脑中感知到的这些不确定性被放大或缩小,因为方法、文化、采用者的性质及其关注的领域决定了创新扩散或技术采用的速度。这些因素体现在管理组织的政策中,决定了组织存在的理由——从军队到制造商到医疗保健——何时提供新的能力,何时提供新的能力。

罗杰钟形曲线

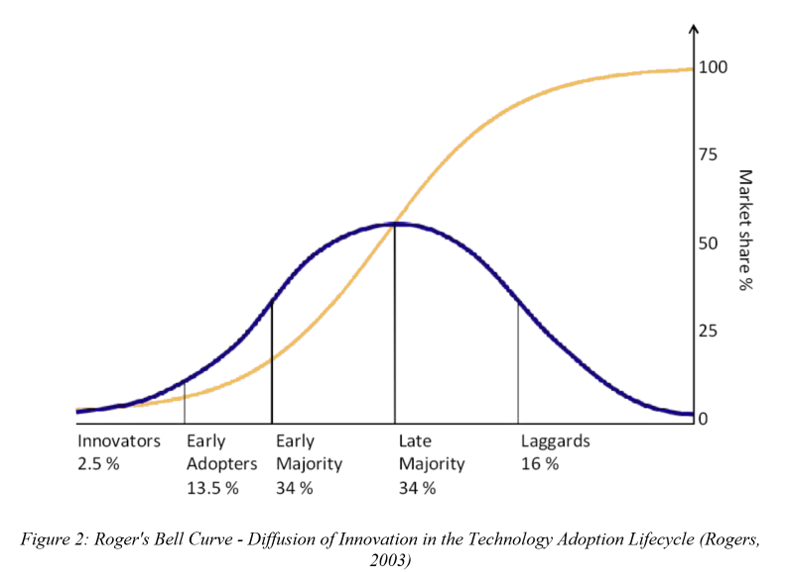

罗杰斯假设,在创新理论的扩散下,技术被采用的速度可以被描绘成在x-y轴上的标准化高斯分布——或“钟形曲线”——首先熟悉笛卡尔坐标系。其中,罗杰斯发现并表明,采纳者被分为五个部分取决于他们在这个采纳年表下降。最早的采用者是“创新者”,占市场的2.5%。按时间顺序排列的第二位采用者是“早期采用者”,占市场的13.5%。“早期多数”采用者排在第三位,占市场的34.5%。“后期多数”采用者占市场的34.5%,排在第四位。而且,“落后者”占市场的最后16%(罗杰斯,2003年)(见图2)。此外,罗杰斯假设,每一类采纳者都经历了四个认知阶段:(1)意识;(2)采纳或拒绝的决定;(3)初始使用;(4)继续使用;在他们的决定步骤中,影响采纳者最大的五个因素是:(i)相对优势;(ii)兼容性;(iii)复杂性;(iv)可试性;(v)可观测性(LaMorte,2018)。

虽然对技术采用过程中的步骤及其因果关系的这种理解水平在许多学科中取得了成功,但它也包含了成为医疗保健和公共卫生缺陷的因素(LaMorte,2018)。具体地说,由于该模式起源于医疗保健和公共卫生领域之外,它:(a)没有包括医疗保健中通常需要的参与性方法,以确保“六个P”的认可:患者、提供者、付款人、药品制造商、供应商和政策制定者;(b) 更适用于行为的采纳而不是行为的停止,这是一个主要问题,因为在现代医疗技术中,大多数创新正在取代现有技术;并且,(c)它没有考虑组织或采纳者在采用新技术时的资源、社会和同行支持(LaMorte,2018)。

演化罗杰钟形曲线

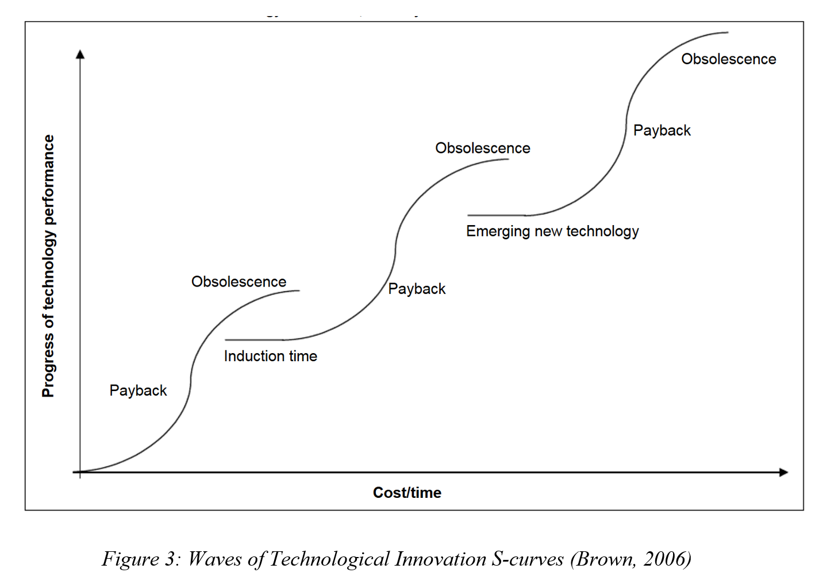

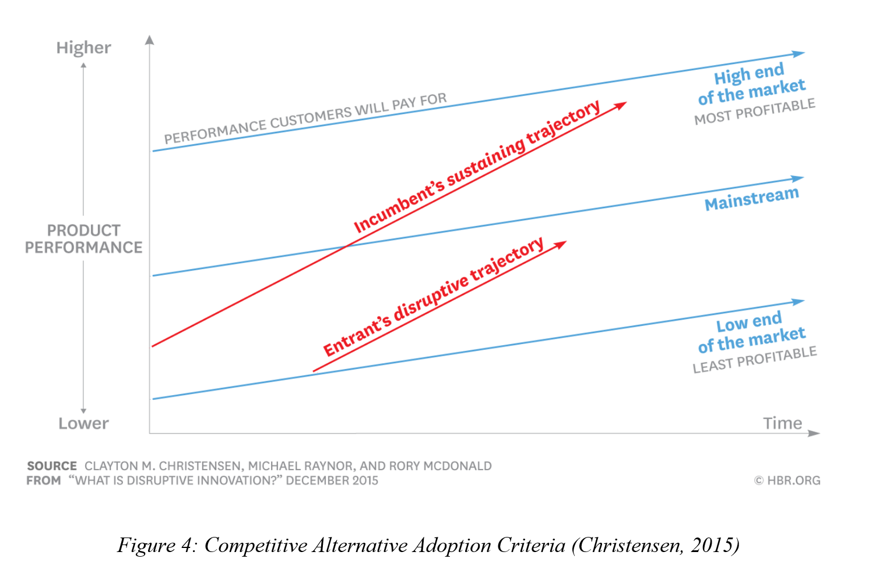

虽然所有的学术和概念理论都被新的假设和发现不断地调整和调整,但在1962年至2015年间,罗杰斯所宣传的作为创新扩散和技术采用模型的钟形曲线出现了五大演变。与此相关的第一个主要演变是技术S曲线,由Richard Foster于1986年发起,由Clayton Christensen于1997年在其开创性著作《创新者的困境》(Foster,1986)中更广泛地应用(Christensen,1997)。福斯特推断,技术创新可以用x轴上的成本和/或时间和y轴上的技术绩效进度来表示,其中新技术的曲线或线总是某种形式的“S”,新技术的诱导时间(“研发”)是基础,通过采用的回报或投资回报是纵向的,市场饱和和过时是“S”的顶部(Foster,1986)。其次,Christensen指出,这些“S”曲线伴随着一系列的波动(见图3),其中决定其成功的关键因素是:(a)组织进入曲线的时间范围,以避免被更有先见之明的竞争对手淘汰;以及,(b) 他们在不中断的情况下不断创新的能力,以保持这些“S”波长期持续(Christensen,1997)。第三,克里斯滕森接着指出了技术创新是否被采纳的两个关键原因,以及采纳或拒绝的速度;这与采纳者的相对需要和资源有关。如果现状在现有资源范围内满足了潜在采用者的需求,他们就会坚持现状,推迟或拒绝创新。同样,如果一项技术创新不在采纳者给定的资源范围内,不管在某些情况下是否有感知的需求,采纳者也会固守现状,拒绝或推迟创新。这些原因是医疗机构采用人工智能和类似新技术的关键(Christensen,2015)。

以创新为基础的技术采用生命周期的扩散的下一个主要演变是关于差距或裂痕的,这一演变发生在第三个年表上,但为了连贯性和清晰性而被列为第四个年表。1991年,杰弗里·摩尔(Geoffrey Moore)在《跨越鸿沟》(Crossing the Chasm)一书中指出,大量技术创新经历了归纳/研究和开发阶段,受到早期采用者的欢迎和使用,但由于种种原因,从未被市场更广泛地采用(见图4)(Moore,1991)。

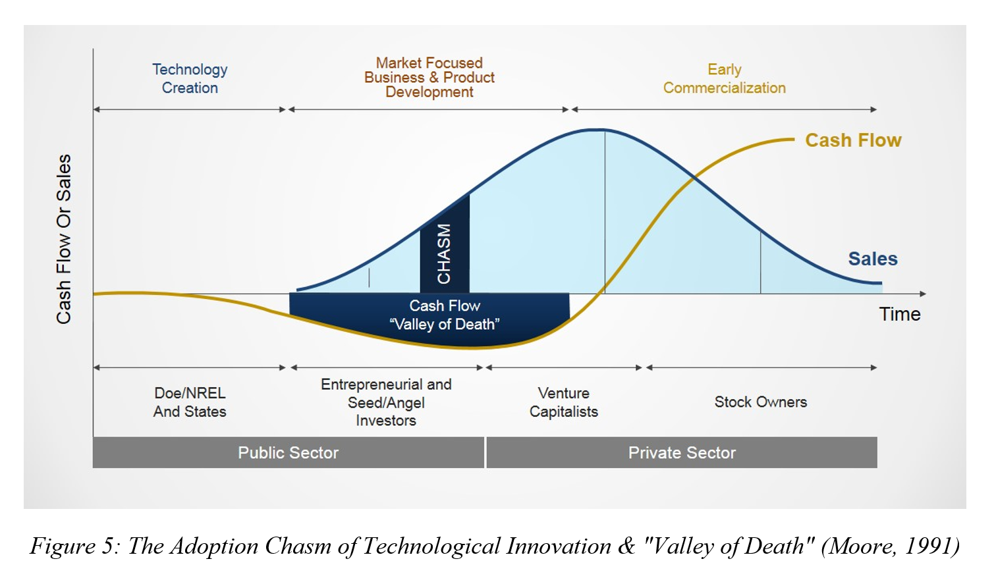

过于简单化,摩尔认为,有一个鸿沟之间的早期和多数采用,因为他们有实质上不同的心理特征,以如何和为什么他们作出决定。创新者和早期采用者有一种赞成采用的偏见,因为他们对新能力有内在的欣赏;他们倾向于喜欢、想要和采用这些能力。然而,68%的市场构成了其早期和晚期的多数,更注重实用性-克里斯滕森写的那种需求和资源。大多数市场人士也持怀疑态度,通常是根据经验,他们知道,绝大多数新技术创新永远不会走远,也不会持久(Moore,1991)。后来的多数采纳者与早期的多数采纳者有着相同的比例,他们的不同之处在于他们对自己实施组织变革的能力缺乏信心(Moore,1991)。摩尔认为,要克服这些怀疑论者,区分一项技术的存在需要大量的教育、营销和关系建设,而这又需要持久力,而持久力又需要资本——比大多数公司拥有或能够筹集的资本还要多,创造技术创新初创企业的“死亡谷”(见图5)(Moore,1991)。

第五,也是最后一点,从1998年到2008年,Carl May和他的同事们提出了规范化过程理论(NPT)来发展先前的模型,帮助解释医疗保健领域的创新扩散和技术采用生命周期(2009年5月)。《规范化过程理论》涉及与保健机构采用技术有关的三个核心问题:(1)实施————实施新行动的社会进程;(2)嵌入——将这些新的实践融入习惯和惯例;(3)整合——在全组织范围内复制和维持新实践的过程(2009年5月)。《规范化过程理论》规定:(A)由于个人共同努力采取行动而使各种做法根深蒂固并成为惯例;(B)颁布“通过生成机制(一致性、认知参与、集体行动、反射性监测)的运作来促进或抑制,通过这些机制,人类的行为得以表达”;(C)在全组织范围内复制实践,需要组织内的变革动因集体的持续支持和投资(2009年5月)。

医疗领域的人工智能冰川

人工智能将扰乱医疗保健,使其从反应性转变为预测性和前瞻性,并通过个性化医疗将我们的生命延长数十年,这是一个事实,如果一个人与经验丰富且广为宣传的数字健康企业家交谈,为实现这一承诺而广泛或及时地采用这些工具在很大程度上仍然有些夸张。尽管2017年估计有120亿美元私人投资于数字健康公司,其中许多与人工智能有关,但很少有人取得了可以证明私人股本投资合理的轰动一时的成功(Yock,2018)。

尽管人工智能在一个对人类至关重要的领域取得了非常好的成果,但对于为什么人工智能在医疗保健领域的应用如此冷淡的解释似乎有五个方面。

- 首先,健康技术专家给出的解释集中在这样一个观点上:大多数数字健康和人工智能初创企业都遵循了错误的模式,一种在其他行业的消费者和产品上取得成功的模式,但忽视了医疗保健的根本区别(Yock,2018)。其他行业经过测试和验证的技术启动战略侧重于快速将最低可行的产品推向市场,然后根据在早期最终用户中证明成功的特性和功能集迭代新版本和发布(Yock,2018)。这种策略表面上忽视了利益相关者的复杂性、风险规避和医疗行业的监管环境(Yock,2018)。

- 其次,摩尔所描述的“死亡之谷”由于采纳周期的延长而在医疗领域越来越深。初创企业必须生存更长的时间,进行更多的营销和前景教育,这需要更多的资本,以成功地克服Yock所描述的额外障碍。此外,数据科学、人工智能和初创企业所处的前沿领域的技术专家在其他行业(如金融技术或消费品)的需求量也很高。因此,在医疗保健慢慢采用新技术的同时,将这些极具竞争力的人才保留多年的成本更高。

- 第三,我们必须重新审视创新理论的传播,因为似乎专注于医疗保健的技术人员已经过度依赖其简化论的演变,而忽视了其最初的警告。首先,我们可以看看罗杰斯定义的创新要素:(1)相对优势;(2)兼容性;(3)复杂性;(4)可试性(罗杰斯,1983)。在这些领域中,人工智能在医疗保健领域都存在问题。人工智能通常与现有的系统、策略和流程不兼容,因此需要更换它们。此外,人工智能是臭名昭著的复杂,超出了许多用户的知识,有时甚至无法理解;因此,他们讨厌接受他们不能信任的东西,他们不能相信他们不能理解的东西。此外,人工智能在许多医疗保健问题上的试验是很麻烦的,因为它们涉及影响人类福祉的一个关键领域,这是高风险的,涉及到许多伦理问题。

- 第二,正如罗杰斯所指出的,倡导创新的变革主体和那些必须获得社会认同的变革主体往往是异嗜性的——这意味着他们在群体中通过相似性聚集在一起,每个群体都与其他群体有很大的不同。因此,变革主体往往比用户在技术上更先进,因此在沟通中不利于有效地相互理解。

- 第三,Rogers在他的著作《创新的科学验证的重要性》(Rogers, 1983)中指出,这可能是对医疗领域的人工智能初创公司最实用、最具影响力的著作。在医疗保健领域,这意味着临床试验;然而,对于软件临床试验,很少有(如果有的话)像药物试验那样被广泛接受的标准。此外,值得一提的是,大多数试验都非常昂贵,能够进行试验的学术性医疗机构(如马萨诸塞州总医院等)将其视为一种利用“批准印章”获得额外收入的方法,所有这些都增加了摩尔“死亡之谷”的深度和广度。简言之,用于支付医疗领域人工智能应用软件试验的资金短缺。因此,绝大多数创新从来都没有经过科学验证,而许多可能提前被采用的创新在科学上被证明是有缺陷的,以至于大多数采用之前的怀疑论和鸿沟扩大了——随之而来的是技术采用生命周期中的“死亡谷”。

- 第四,回想克里斯滕森的s曲线波(图4)。即使医疗领域的人工智能初创企业能够克服这些重大障碍,但这仅仅是一个采用周期,或者说,如果要维持自身的发展,就必须是一波S曲线中的第一条S曲线。一个结果是,在医疗领域通过人工智能的竞争挑战的公司中,有相当一部分必须通过新的创新反复进行,否则他们就有可能成为一个寿命更短的单一产品公司(又称“一匹小马”)。

- 最后,我们被时间尺度所吸引,医疗领域的人工智能是否真正具有破坏性,以及破坏性的真正含义。克里斯滕森指出,市场中技术成熟的生命周期通常为15-20年(Brown,2006)。这一时期不是真正的破坏性时期,而是变革性时期。如果我们研究电子邮件和互联网等其他变革性技术,我们会轶事般地验证克里斯滕森,因为从他们的发明到广泛使用已经过去了几十年。对于医疗领域的人工智能初创企业来说,它们在技术采用生命周期中已经面临着额外的长而深的鸿沟,以及不断创新的竞争需求,这种转型的持续时间大大放大了每一项创新的“死亡谷”。

解决医疗领域人工智能初创公司面临的众多挑战的关键可能在于克里斯滕森对中断的正确定义。Christensen认为,当中断应用于产品或服务中的新技术能力时,它是一种误导(Christensen,2015)。相反,Christensen认为,颠覆是一个过程——颠覆者从低端或市场边缘(“边缘”)的小规模实验开始,关注需求如何在长时间内发生变化和演变,形成新的商业模式(Christensen,2015)。破坏者找到了一种新的模式来满足新生和不断发展的客户需求,并将一种技术完全替代或替换为另一种技术,这通常需要几十年的时间(Christensen,2015)。然而,初创企业则可以从持续创新带来的许多竞争压力中解脱出来,因为它们不被视为竞争的中心或威胁,成本较低,能够在超大的“死亡谷”中生存下来,而且通过让早期客户提供反馈,能够解决市场中的许多结构性特质技术采用。

References

Beal, G.M., Rogers, E.M., Bohlen, J.M. (1957). Validity of the concept of stages in the adoption process. Rural Sociology, 22(2):166–168.

Brown, D. (2006). Target selection and pharma industry productivity: what can we learn from technology S-curve theory? Current opinion in drug discovery & development, 9(4):414–8.

Christensen, C. (1997). The innovator’s dilemma: When new technologies cause great firms to fail. Boston: Harvard Business School Press.

Christensen, C., Raynor, M., McDonald, R. (2015, December). What Is Disruptive Innovation? Harvard Business Review, pp. https://hbr.org/2015/12/what-is-disruptive-innovation.

Foster, R. (1986). Innovation: The attacker’s advantage. New York: Summit Books.

LaMorte, W. (2018, August 29). Behavioral change models: Diffusion of innovation theory. Retrieved from Boston University School of Public Health: http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/SB/BehavioralChangeTheories/BehavioralChangeTheories4.html

Machiavelli, N. (1532). De Principatibus (Of Principalities) (aka The prince).Italy: Antonio Blado d’Asola.

May, C., Mair, F., Finch, T., MacFarlane, A., Dowrick, C., Treweek, S., & Rapley, T., et al. (2009). Development of a theory of implementation and integration: Normalization process theory. Implementation Science, 4:29.

Moore, G. (1991). Crossing the Chasm. New York: HarperCollins.

Rogers, E. (1983). Diffusion of innovations (3rd Ed.). New York: The Free PRess.

Rogers, E. (2003). Diffusion of Innovations (5th Ed.). New York: Simon and Schuster.

Yock, P. (2018, October 17). Why do digital health startups keep failing? Fast Company, pp. https://www.fastcompany.com/90251795/why-do-digital-health-startups-keep-failing.

本文:

讨论:请加入知识星球【首席架构师智库】或者小号【cea_csa_cto】或者QQ群【11107777】

- 登录 发表评论

- 86 次浏览

最新内容

- 1 month 3 weeks ago

- 1 month 3 weeks ago

- 1 month 3 weeks ago

- 1 month 3 weeks ago

- 1 month 3 weeks ago

- 1 month 3 weeks ago

- 1 month 3 weeks ago

- 1 month 3 weeks ago

- 1 month 3 weeks ago

- 1 month 3 weeks ago